首批国家一流本科课程|清华美院《雕塑构造》

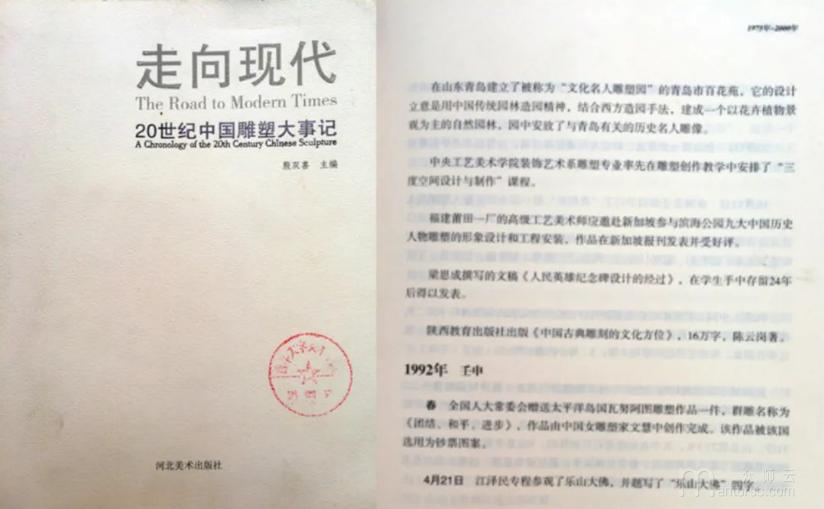

《雕塑构造》课程开设于1993年,初名是《三度空间设计与制作》,为国内美术学院雕塑系较早设立的现代雕塑课程,作为词条已载入《二十世纪中国雕塑大事记》(殷双喜主编)一书。许正龙教授将“空间设计意识”纳入雕塑教学中,重视创意、构造与材料本体,提出了“雕塑构造”的概念,他于理论与实践两方面潜心研究,力图在课堂教学中,凸显中国当代雕塑之动态趋势。1999年清华美院雕塑系成立,课程正式更名为《雕塑构造》,随着制作工艺与材料应用的变化,不时吸纳新思维与新观念,业已形成独特的教学模式,培育出一批批艺术学子,佳作频出

《雕塑构造》是本专业人才培养目标的主干课程,依托清华大学美术学院雕塑系的教学理念,依托专业技能的系统化教学,注重创新与实践能力的培养。其教学目的在于:使学生建立一种创新思维,将创作思想用契合的立体语言方式加以呈现。充分发挥艺术想象力,利用多种材料和表现手法,逐步构建独特的艺术语汇。

教学基本内容:围绕雕塑空间,协调相互关系,将材料制成相应形状,运用某种或多种连接方法结合各个部分,发挥出综合的艺术效果。在具体教学中,讲授作品的形态构成要素、构造方式方法,以及形态和空间、时间的相互关系,归结出构成美感要素的基本法则,以此作为造型向导。引导学生拓宽创新思维,提升动手能力,构造材料语汇与空间形态,根据材料品性,合理安排造型要素,于空间中整合物象。相较而言,课程更重视实体空间之外的“意度空间”营造,强调艺术家、作品、观者的三位一体。通过系列课程环节的训练,使学生从模拟自然的写生方式,渐入感性和理性并重的状态,创作出超越自然与现实形态,饱含想象力的雕塑作品。

通过以下五个步骤,组织教学实施:

1 原理阐述:教师运用多媒体教学等方式讲授课程基本理论,分析不同时期的经典作品,以理论框架和实物图片补充的方式阐释雕塑构造的内涵意义,使学生对相关概念及理论建立直观、清晰的认识。

2 学术探讨:师生针对国内外雕塑发展现状和热点问题进行探讨,教师引导并鼓励学生养成勤于阅读、敏于时态、独立思考并勇于创新的思维习惯,师生在互动交流和思维碰撞之中完成理论学习。

3 现场观摩:在上课阶段,集体参观当代雕塑展览,亲身感受实际艺术效果,取长补短、学以致用。教师将最新研究成果和参加学术活动的切身体会贯穿于课堂教学始终,引导学生努力上好本阶段课程,争取早日用自身作品跻身其间。

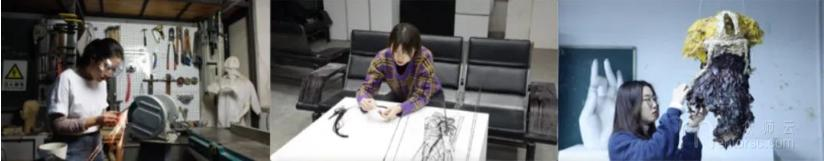

4 实践训练:学生通过学院图书馆与学校网络平台,收集整理资料。根据自身所喜所长,在客观物象的基础之上,把握特定的主题、空间与材料等,运用所学造型及设计基础,进行构造类型的雕塑构思构图,通过榫接、钉拧、粘接、焊接、锻造、捆扎、摆放等多种手法,将对象置换与重组,最终“物”化为新的雕塑形态。

5 作品展示:课程结束后,学生作品集中展示或通过媒体发表,广泛听取来自各方的表扬、批评及建议,让同学充满信心,有主动追求的目标与动力。

.7883aa6.png)

.f98b3de.png)

.435041e.png)